Acerca de la Revista

Año: 2025

Volumen: 138

Editorial: AMA

TEMAS:

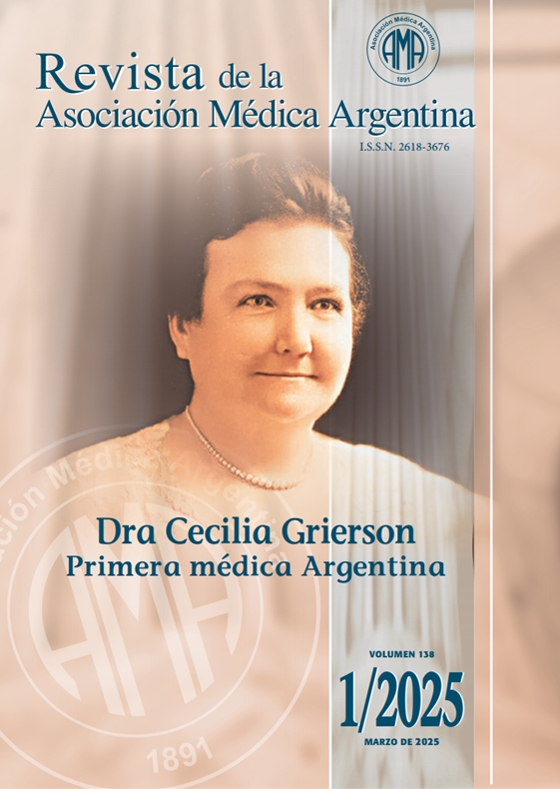

1) Nota de Tapa: Dra Cecilia Grierson Primera médica argentina, socia fundadora de la Asociación Médica Argentina (1859 - 1934) - Bores I, Bores A.

2) Editorial: Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo. Miembro Emérito de la Academia de Medicina de Francia - Alonso A.

3) Artículos Originales: Bioética de la irradiación craneal profiláctica. Primera parte: introducción - Cornejo J. Roble M., Roux P

4) Artículos Originales: Síndrome de multiplicación Xp11.22-p11.23 en una paciente con esteatosis hepática. A propósito de un caso clínico - Hernández-Navas J. y otros

5) Artículos Originales: Importancia biológica de los anticuerpos asimétricos - Alonso A., Mouchian K., Albónico J.

6) Historia de la Medicina: Cecilia Grierson. Docente motivadora - Bores Inés, Bores Amalia

Descargar Revista Completa: Revista-AMA-1-2025_Completa.pdf

Ver Revista Completa: Revista-AMA-1-2025_Completa.pdf

Contenido

Descargar Contenido

Dra Cecilia Grierson

Primera médica argentina, socia fundadora de la Asociación Médica Argentina

(1859 - 1934)

Asociación Médica Argentina

Nacida el 22 de noviembre de 1859 en Buenos Aires, fue nieta de William Grierson y Katherin Kelton, que llegaron a la Argentina en 1825 formando parte de la primera Colonia Escocesa. Su padre John Parish Robertson Grierson y su madre Juana Duffy le dieron una esmerada educación y dominio del idioma inglés. Sus primeros años se desarrollaron en la República Oriental del Uruguay y en Entre Ríos, en la República Argentina. El fallecimiento de su padre en 1872 deja a la familia en una condición económica precaria, y su madre comienza a dirigir una escuela rural en la estancia familiar en Entre Ríos; allí Cecilia asistía en la tarea docente.

En 1875 viaja a Buenos Aires para cursar el magisterio en la Primera Escuela Normal de Maestras. Egresa en la primera promoción de Maestras Normales (1878). Ejerce la docencia en la Escuela Mixta de la Parroquia de San Carlos (Barrio de San Cristóbal). Venciendo dificultades logra ser admitida en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires en 1883 (Facultad de Medicina UBA). Fue ayudante de la Cátedra de Histología patológica (1885-1888). Durante la epidemia de cólera (1886) actuó en la Casa de Aislamiento (Hospital Muñiz) como Practicante Interno del Hospital Escuela de Buenos Aires (Hospital de Clínicas),.

Esto despertó una inquietud en la aún estudiante, que expresó… ”Inicié la enseñanza de enfermeros en 1886 en el Círculo Médico Argentino. Desde que puse la Escuela de Enfermeros y masajistas al amparo de la Asistencia Pública de Buenos Aires en 1889, fue apoyada oficialmente esta enseñanza”. Dirigió la escuela hasta 1913. Orientada hacia la Ginecología y Obstetricia, ingresó como Practicante Menor al Hospital de Mujeres (Hospital Rivadavia) en 1888.En 1889, como Practicante Mayor de esa institución, presenta su tesis “Histero-Ovariotomias efectuadas en el Hospital de Mujeres desde 1883 a 1889”, para optar al grado en Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Nacional de la Capital, Facultad de Ciencias Médicas (Tesis 3965).

El director de tesis fue el Dr. Mauricio González Catán. Al graduarse se convirtió en la primera médica argentina (1889) y es Médica Agregada a la Sala de Mujeres del Hospital San Roque (Hospital Ramos Mejía). En 1891, el 4 de agosto, un grupo de médicos convoca una reunión con el objetivo de fundar un centro médico a fin de… ”propender al desarrollo de la ciencia que cultivamos y de estrechar los vínculos de la solidaridad que deben existir entre los miembros de la corporación”. El 1 de septiembre se decide adoptar el nombre de Sociedad Médica Argentina (se denomina Asociación Médica Argentina desde el 13 de agosto de 1913). En la sesión del 5 de septiembre 106 socios firmaron el Acta Fundacional, destacándose como única mujer la Dra. Grierson. AMA es “una organización no gubernamental, sin fines de lucro con el objetivo de la Educación en Salud de Postgrado admitiéndose como socios médicos y profesionales relacionados a la salud’. Sus principios: “independencia política, libertad de razas y credos y la igualdad de sexos”.

El 15 de abril de 1892 funda la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios. También actúa como Examinadora en la Penitenciaría Nacional (1897-1903). En 1899 el Ministerio de Instrucción Pública la designó para estudiar en Europa todo lo …”atingente a la enseñanza relativa a mujeres y especialmente la que se imparte en las escuelas industriales de economía doméstica y labores”. Visitó además institutos de niños con discapacidad visual, auditiva, de la fonación y psicomotriz. Representó al país en el Congreso Internacional de Mujeres realizado en Londres en 1899. Funda el Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina (1900), la Asociación Obstétrica nacional (1901) y la Escuela de Economía Doméstica (1902).

Es Docente Universitaria sobre Gimnasia Médica y Kinesioterapia, Facultad de Medicina, Buenos Aires (1904,1905), Docente Adscripta de Obstetricia, Facultad de Medicina (1905). Profesora de Puericultura en la Escuela Normal de Maestras Roque Saenz Peña (1904-1905) y de Ciencias Domésticas en el Liceo de Señoritas de Buenos Aires en 1907. Preside la sesión del 27 de julio de 1907 en la AMA, presentando a la Sra. Gina Lombroso, hija de Césare Lombroso (médico italiano y criminólogo fundador de la Escuela de Criminología Positivista). En esa sesión el Dr. José Ingenieros realiza la ponencia “Desenvolvimiento de los estudios criminológicos en la República Argentina”. En 1910 preside el Congreso Femenino Internacional realizado en Buenos Aires desde el 18 al 23 de mayo, en el marco de Festejos del Centenario de la Revolución de Mayo.

En 1916 se retira de la actividad docente y se muda a Los Cocos, en la provincia de Córdoba. El 10 de abril de 1934 fallece en la Ciudad de Buenos Aires, al cuidado de su hermana Catalina, en el Barrio de Belgrano. Había donado los terrenos de su solar en la provincia de Córdoba destinándolos a una escuela y a una casa de descanso para docentes y artistas. Sus restos descansan en el Cementerio Británico de Buenos Aires. A finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina construyó y reglamentó diversas herramientas institucionales, adquiriendo relevancia el papel de la educación. En ese escenario, Cecilia Grierson propició como docente y como médica la educación de la mujer, con el objetivo de igualar oportunidades, favorecer el ascenso social y extender los límites de su rol, que se hallaba limitado al cuidado de la familia e hijos.

Prof Dra Inés Bores Prof Dra Amalia M. Bores Expresidentas de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, AMA.

Correo electrónico: [email protected]

Descargar Contenido

EDITORIAL

Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo Miembro Emérito de la Academia de Medicina de Francia

Prof Dr Ángel Alonso

Div. Alergia e Inmunología - Hospital de Clínicas - Universidad de Buenos Aires - Sociedad Científica Argentina Asociación Química Argentina - Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Nuevamente la Academia Nacional de Medicina de Francia ha honrado a nuestro ex Presidente de la Asociación Médica Argentina, Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo, designándolo como Miembro Emérito de dicha Academia, presidida por la Prof. Dra. Catherine Barthelemy, en la Sesión General del día 17 de septiembre de 2024.

Dicha designación fue otorgada por el voto unánime de todos los Académicos presentes. El Dr. Elías Hurtado Hoyo el 31 de marzo de 2015 fue electo como Miembro Asociado Extranjero de la Academia Nacional de Medicina de Francia, obteniendo el sitial por el voto unánime de los académicos presentes e incorporándose a la Segunda División de Cirugía, integrada por sólo 10 cirujanos de todo el mundo incluyendo todas las especialidades quirúrgicas.

Es el primer cirujano argentino que lo logró, si bien también fueron homenajeados en ese nivel por la misma Academia otros colegas no cirujanos, como Mariano Castex en 1925, Raúl Vacarezza en 1974 y Mario Pisarev en 2004. Pero no fueron los únicos, ya que la Academia designó como Miembros Correspondientes a los argentinos Emilio Coni (1897), Daniel Cronwell (1909), Pedro Chutro (1920), Eliseo Segura (1923), Ángel Gallardo (1927), José Arce (1932), Pedro Belou (1933), Bernardo Houssay (1934), Pablo Mirizzi (1952), Nicanor Palacios Costa (1954), José Valls (1958), Virgilio Foglia (1974), Juan Manuel Tato (1976), Egidio Mazzei (1981), y, Julio González Montaner (2003).

Prof Dr. Ángel Alonso Director

Descargar Contenido

ARTÍCULO ORIGINAL

Bioética de la irradiación craneal profiláctica Primera parte: introducción

Dr Jorge Norberto Cornejo, Ing María Beatriz Roble, Prof Patricia Noemí Roux

Gabinete de Desarrollo de Metodologías de Enseñanza (GDME), Facultad de Ingeniería (UBA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Resumen

El carcinoma pulmonar es el cáncer de mayor mortalidad a nivel mundial. Dentro de sus distintas variantes, la más agresiva es el CPM (cáncer de pulmón microcítico), por su tendencia a generar metástasis cerebrales. La irradiación craneal profiláctica (ICP) es la técnica de radioterapia con la que se busca prevenir la formación de tales metástasis. La ICP plantea un importante problema bioético, dado que, si bien es efectiva en términos profilácticos, puede causar daños neurológicos severos que en casos extremos llegan a la demencia. ¿Es bioéticamente correcto aplicar una técnica profiláctica cuyos efectos secundarios pueden generar un detrimento severo de la calidad de vida del paciente? A partir de esta pregunta se efectuó una indagación consistente en una revisión exhaustiva de la bibliografía disponible y en la realización de entrevistas a seis profesionales de la especialidad. Se observó una gran dispersión de respuestas pero, a pesar de ello y de la especificidad del tema abordado, arribamos a tres conclusiones fundamentales desde el punto de vista bioético: la centralidad de la dignidad humana, la necesidad de una visión integral del ser humano, considerado como un todo en la unidad soma-psique, y el imperativo de que las políticas públicas de salud estén precisamente guiadas por esos dos conceptos -la dignidad humana y el hecho de ser “personas”- que, a su vez, están eslabonados con los derechos humanos fundamentales.

Palabras claves. Carcinoma pulmonar, radioterapia, irradiación craneal profiláctica, daño neurológico, calidad de vida, dignidad humana.

Bioethics of Prophylactic Cranial Irradiation - Part One: Introduction

Summary

Lung carcinoma is the cancer with the highest mortality rate worldwide. Among its different forms, the most aggressive is small cell lung cancer (SCLC), due to its tendency to generate brain metastases. Prophylactic cranial irradiation (PCI) is the radiotherapy technique used to prevent the formation of such metastases. PCI raises an important bioethical issue, considering that while it is effective in prophylactic terms, it can cause severe neurological damage, which in extreme cases leads to dementia. Is it bioethically correct to apply a prophylactic technique whose side effects may cause severe detriment to the patient’s quality of life? Based on this question, an investigation was conducted, consisting of an exhaustive review of available literature and interviews with six professionals in the field. A significant dispersion in the answers was observed, however, despite the specificity of the topic addressed, three fundamental conclusions were reached from a bioethical point of view: the primacy of human dignity, the need for a comprehensive view of the human being, considered as a whole in the soma-psyche unity, and the imperative that public health policies should be precisely guided by these two concepts - human dignity and the fact of being “persons” -, concepts that, in turn, are linked to fundamental human rights.

Keywords. Lung carcinoma, radiotherapy, prophylactic cranial irradiation, neurological damage, quality of life, human dignity.

La radioterapia

El cáncer es un antiguo y aún no definitivamente derrotado flagelo de la humanidad. Terapias químicas, terapias radiantes, cirugía, terapias hormonales y muchas otras han permitido a los seres humanos alzarse con algunas victorias parciales, aunque el triunfo definitivo todavía hoy se plantea como un anhelo que ha de postergarse para el porvenir. Varias de estas victorias parciales se han logrado con la ayuda de la radiación ionizante. Se constituye así la radioterapia, definida como la técnica terapéutica que utiliza radiaciones ionizantes (rayos X de alta energía, rayos gamma, protones, iones livianos, entre otros) para eliminar células tumorales, generalmente formaciones de neoplasias malignas. A diferencia de la quimioterapia, se trata de un tratamiento local, dado que la acción de las radiaciones se limita a la parte del organismo sobre la que se apliquen.1 Los tejidos tumorales son más sensibles a la radiación que los tejidos sanos y no pueden reparar el daño producido de forma tan eficiente como lo hace el tejido normal, de manera que se bloquea el ciclo celular y se produce la necrosis del tejido oncológico. La radioterapia se utiliza prácticamente desde hace un siglo, y se consolidó como disciplina médica en 1922. Ha evolucionado con los avances de la física, la oncología y la informática, habiendo mejorado tanto los equipos como la precisión, la calidad y la indicación de los tratamientos. Se estima que más del 50% de los pacientes con cáncer precisarán tratamiento con radioterapia para el control tumoral o como terapia paliativa en algún momento de su evolución.

Hasta la década de los 80, la planificación de la radioterapia se realizaba con radiografías simples. El radioterapeuta no tenía una idea certera de la localización exacta del tumor de donde el daño producido en el tejido sano podía ser severo.

Sin embargo, con la radioterapia conformada en tres dimensiones (RT3D), que utiliza la tomografía axial computada (TAC) hoy se obtienen imágenes virtuales de los volúmenes a tratar, los que permiten concentrar mejor la dosis de radiación. A partir de la década de los 90, otras técnicas de imagen, tales como la resonancia magnética nuclear (RMN), la ecografía y la tomografía por emisión de positrones (PET), se han incorporado a la planificación de la radioterapia.

Con ellas se obtiene una delimitación más exacta del volumen tumoral y, a merced del empleo de recursos informáticos, se efectúa un cálculo más preciso de las dosis, con el objetivo de respetar al máximo los tejidos sanos. Existen también aplicaciones no oncológicas de la radioterapia, tales como el tratamiento de queloides y de ciertas patologías arteriovenosas, pero no serán tratadas en el presente trabajo (ver, por ejemplo, Ayuso, 2023).

La oncología radioterápica está sujeta a los mismos principios éticos que otras disciplinas de la medicina y la cirugía, pero, al mismo tiempo, debe satisfacer requisitos más específicos, especialmente en lo que respecta a la radioprotección clínica del paciente y la plena disponibilidad de los recursos utilizados. El Código de Ética de la Sociedad Estadounidense de Oncología Radioterápica (ASTRO) menciona los principios de respeto y salvaguarda del bienestar del paciente, centrados en la noción de la dignidad humana como el primer paso para garantizar un comportamiento ético (Donaldson, 2017).

En su trabajo sobre la bioética de la protonterapia,2 Grillo-Ruggieri y Scielzo (2018) mencionan dos cuestiones bioéticas que pueden considerarse específicas de toda técnica radioterapéutica: - la complejidad de las técnicas a veces puede tornar difíciles las explicaciones que deben darse a los pacientes, previas a la firma del consentimiento informado.

Esto resalta la necesidad de que la población esté correctamente informada sobre estas temáticas. - la dificultad para realizar ensayos clínicos que certifiquen, a través de los protocolos convencionales, la superioridad de la técnica. Aquí no se trata de comparar medicamentos y es casi materialmente imposible la aplicación del método doble ciego. Por ello, el requerimiento del empleo de ensayos clínicos estrictos para validar esta terapia ha sido cuestionado por algunos investigadores.

Cabe destacar que las problemáticas bioéticas asociadas con la radioterapia no son en absoluto nuevas. Por ejemplo, en 1904, el Dr. Jaime R. Costa, fundador de la radioterapia en la Argentina, respecto a los resultados de la aplicación de radiación en el tratamiento de la hipertricosis, decía que: “Nada es más difícil que detenerse en el uso de un agente que no provoca en los primeros días reacción visible fuera de cierta pigmentación, y nada es más desagradable después que asistir a un proceso destructivo, cuya lentitud cicatricial es desesperante. El clásico precepto primum non nocere debe ser la preocupación constante del radiólogo” (Costa, 1904, p. 5).

El Dr. Costa expresa de esta forma el principio de no maleficencia, que décadas después sería uno de los cuatro principios básicos de la bioética. En el presente trabajo nos interesamos por una problemática bioética específica asociada con el empleo de radioterapia en ciertos casos de cáncer de pulmón: la denominada “irradiación craneal profiláctica”. A partir de la misma, surgieron otras cuestiones que atañen a la bioética de la radioterapia en forma general, de donde el caso particular estudiado se reveló como poseedor de una riqueza que, en un primer momento, no habíamos advertido.

El cáncer de pulmón

El carcinoma de pulmón es el cáncer de mayor mortalidad a nivel mundial, lo que, unido al hecho de presentarse con una frecuencia comparativamente elevada, implica una necesidad de atención sanitaria prioritaria. En el año 2020 se estimó una incidencia de aproximadamente 19,3 millones de casos de cáncer en el mundo (excluyendo cáncer cutáneo no melanoma),3 entre los cuales 2.206.771, es decir el 11,4%, se encontraban dentro del grupo de carcinoma de pulmón. Sin embargo, debido a la pandemia por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 es probable que tales cifras conformen un infradiagnóstico y que los valores reales sean superiores.

En el año 2021 se reportó una incidencia de 2,21 millones de casos de cáncer de pulmón en el mundo, cifra también sesgada por la continuidad de la pandemia causada por el SARSCoV2. No tenemos datos correspondientes a los años 2022 y 2023, pero estimamos que deben superar a las cifras anteriores. Por otra parte, de todas las muertes originadas por patologías oncológicas, en 2020 el 18% correspondió a formas de carcinoma pulmonar. Esta alta mortalidad hace que, en términos de prevalencia, sea el cuarto tipo tumoral más frecuente en todo el mundo, después del cáncer de mama, el de próstata y el de colon (Hernanz y Centelles, 2022). En la Argentina, según datos oficiales del Instituto Nacional del Cáncer (2024), en 2021 se registraron 8.863 y en 2022, 8.438 fallecimientos debidos al cáncer pulmonar. El cáncer de pulmón se clasifica en dos categorías histológicas principales:

Cáncer pulmonar microcítico (CPM) o de células pequeñas (CPCP)

Representa alrededor del 15% de los casos. Es muy agresivo y está íntimamente relacionado con el hábito tabáquico. Presenta un crecimiento rápido y facilidad para la formación de metástasis a distancia. Alrededor del 80% de los pacientes se encuentran en un estadio avanzado en el momento del diagnóstico. Tiene dos etapas, en estadio limitado (enfermedad localizada) y en estado diseminado (enfermedad extensa). En estadio limitado es un cáncer confinado a un hemitórax; en estadio diseminado, el cáncer se encuentra fuera de un solo hemitórax o se detecta la presencia de células malignas en los derrames pleurales o pericárdicos (Reina Zoilo et al., 2023).

Cáncer pulmonar no microcítico (CPNM) o no de célula pequeña (CPNCP)

Representa alrededor del 85% de los casos. El comportamiento clínico del CPNM es más variable y depende del tipo histológico. La problemática bioética que nos interesa atañe al tratamiento del CPM, que denominaremos indistintamente CPM o CPCP. Esta es la variante más agresiva de cáncer pulmonar, con un alto grado de letalidad. A continuación, efectuamos una sintética descripción de sus características principales.

El cáncer de pulmón microcítico

De acuerdo con Ayala de Miguel (2017), el CPM es uno de los grandes retos terapéuticos de la oncología actual, dada la modesta mejora en la supervivencia experimentada con los tratamientos clásicos y la ausencia de nuevas moléculas que mejoren el pronóstico.

El enfoque de la investigación actual es la búsqueda de posibles factores pronósticos relacionados con el individuo, la enfermedad o el tratamiento, que permitan una terapéutica más personalizada y una mejora en la calidad de vida de estos pacientes. Por lo tanto, la dificultad en el diagnóstico, tanto de la enfermedad primaria como de sus posibles metástasis, es una problemática básica en el tratamiento de esta patología. Respecto del tratamiento, este se determina en función de la histología y estadio del cáncer, y puede comprender cirugía, quimioterapia, radioterapia o una combinación de estas.

El CPM en cualquier estadio, en general, responde inicialmente al tratamiento, pero las respuestas suelen ser de corta duración, principalmente debido a que más de 2/3 de los pacientes que llegan al diagnóstico presentan una enfermedad diseminada. El esquema terapéutico, como dijimos, depende del estadio; sin embargo, la cirugía generalmente no cumple una función significativa más que en aquellos casos que tienen un pequeño tumor focal sin propagación y en los que fueron sometidos a resección quirúrgica antes de que el tumor fuera identificado como CPM.

El pronóstico general, a pesar de los avances realizados en las últimas décadas, sigue siendo malo. La mediana del tiempo de supervivencia del CPM en estadio limitado es de 20 meses, con una tasa de supervivencia a los 5 años aproximadamente del 20%. En estadio extenso presenta una tasa de supervivencia a los 5 años menor del 1%. Si consideramos la enfermedad en estadio limitado, confinada a un hemitórax, la baja expectativa de vida es consecuencia de la forma en que típicamente progresa esta patología: la respuesta del tumor primario a la quimioterapia es en general buena, pero su tendencia elevada a generar metástasis cerebrales es lo que termina produciendo el desenlace fatal. Esto finalmente originará la problemática bioética que aquí nos interesa; por ello, previamente tenemos que efectuar alguna referencia a la cuestión de las metástasis cerebrales.

Metástasis cerebrales

Los tumores de origen metastásico son las neoplasias cerebrales más frecuentes y han sido calificadas como un desafío médico (Marín et al., 2017). Los diferentes tipos de tumores tienen una capacidad distinta de metastatizarse en el cerebro y, para poder lograrlo, deben tener la capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica,4 interactuar con las células cerebrales residentes y sobrevivir. La recién mencionada barrera hematoencefálica y la ausencia de un sistema linfático le confieren al cerebro protección significativa contra la entrada de muchas drogas y microorganismos, pero eventualmente no son capaces de impedir la entrada de las células neoplásicas. La clínica es variada, dependiendo del sitio cerebral afectado, así como los riesgos asociados de convulsión (Marín et al., 2017).

La elección del tratamiento de las metástasis cerebrales es compleja si consideramos el tumor primario, el número de metástasis y los sitios afectados. Debido a que los fármacos citotóxicos empleados en quimioterapia tienen problemas para penetrar la barrera hematoencefálica, la radioterapia ha sido durante mucho tiempo la elección para los pacientes que no son candidatos a la cirugía; sin embargo, está técnica conlleva la problemática asociada a la toxicidad cognitiva. El conocimiento genómico de las metástasis cerebrales y la presencia de terapias dirigidas e inmunoterapias modificadas que penetran la barrera hematoencefálica desarrolladas en la última década han mejorado, en general, el pronóstico. La radioterapia holocraneal, en la que se irradia uniformemente todo el cerebro hasta la primera vértebra cervical, y no solo la región donde se sitúan los tumores, históricamente ha sido considerada el tratamiento de elección cuando la carga tumoral es elevada. También ha demostrado utilidad como adyuvante al tratamiento quirúrgico, disminuyendo de forma significativa la incidencia de recurrencias después de una resección.

Los efectos secundarios más frecuentes son alopecia, fatiga, cefalea, eritema cutáneo y a largo plazo puede asociarse a pérdidas de memoria y atrofia cerebral. Es en la toxicidad cognitiva, entonces, donde deseamos detenernos. Las alteraciones cognitivas secundarias a la aplicación de radioterapia generalmente se consideran de leves a moderadas, pero son las más preocupantes para la mayoría de los pacientes y existe un intenso debate bioético respecto de su real costo/beneficio, y en qué casos específicos estaría indicado el uso de radiación en el manejo de las metástasis cerebrales (Marín et al., 2017). Por otra parte, la consideración de “leves a moderadas” ha sido discutida y presenta numerosas aristas, como veremos a continuación.

La toxicidad cognitiva inducida por la radioterapia fue descrita a principios de los años noventa, y se asoció con pacientes con metástasis cerebrales tratados con radioterapia holocraneal que tuvieron una larga supervivencia, con una tasa de demencia de hasta del 12%. Posteriormente, con la incorporación de la evaluación neuropsicológica en el diagnóstico del deterioro cognitivo inducido por la radioterapia, se describió que la toxicidad cognitiva podía aparecer a los 3-4 meses posirradiación casi en un 50-90% de los pacientes y que su incidencia y gravedad aumentaban con el tiempo. Dicha toxicidad se ha clasificado en encefalopatía aguda, encefalopatía tardía temprana y tardía crónica.

- Encefalopatía aguda: se presenta en las primeras semanas tras la irradiación y va acompañada de cefalea, somnolencia y empeoramiento de la capacidad de concentración; pero estos síntomas tienden a remitir en forma espontánea.

- Encefalopatía tardía temprana: también es, normalmente, transitoria y reversible. Ocurre dentro de 1-6 meses tras la radioterapia, e incluye varios síndromes que se caracterizan por somnolencia, fatiga y deterioro cognitivo. No existe un tratamiento específico, pero suele autolimitarse en menos de un año.

- Neurotoxicidad tardía crónica: incluyendo su manifestación más relevante, la demencia radioinducida, constituye la problemática principal asociada con la ICP (Cayuela y Simó, 2019). Este efecto adverso suele aparecer a partir de los seis meses tras la radiación y se trata de un deterioro cognitivo progresivo e irreversible que ha sido descripto como «bradipsiquia» (con sintomatología similar al Alzheimer) o directamente “demencia radioinducida”. Pérez-Elvira y Clavel (2011) estudiaron las publicaciones presentadas hasta la primera década del presente siglo en la cuestión de radioterapia y deterioro cognitivo, y concluyeron que: - el volumen de los trabajos publicados sobre el tema es escaso,

- la realidad evidencia que la aplicación de radioterapia siempre aumenta el riesgo de provocar deterioro cognitivo en los pacientes,

- las alteraciones en la función cognitiva tras la radioterapia suelen aparecer de manera evidente después un largo periodo de tiempo y,

- las funciones más comúnmente afectadas son la atención, la memoria y el aprendizaje, la psicomotricidad y las funciones ejecutivas. Cayuela y Simó (2019) mencionan además dos hechos de importancia: el deterioro cognitivo no siempre se acompaña de alteraciones anatómicas que puedan observarse en la neuroimagen convencional.

Además, se correlaciona con la disminución en la calidad de vida y precede a esta. Asimismo, agregan que una de las principales limitaciones en el estudio clínico del deterioro cognitivo inducido por la radioterapia ha sido la heterogeneidad en las evaluaciones neuropsicológicas utilizadas, lo que dificulta la comparación entre estudios. Ahora bien, aquí surge la siguiente cuestión: puede ser muy complejo determinar si un paciente, después de haber sido tratado por un tumor primario, desarrollará metástasis cerebrales o no. Por lo tanto, se ha planteado el uso profiláctico de la radioterapia para prevenir (repetimos: se trata de un uso profiláctico) el desarrollo de las referidas metástasis. Aquí es donde debemos regresar al CPM.

El cáncer de pulmón microcítico intratorácico

Habíamos mencionado que el CPM, cuando se encuentra confinado a un hemitórax, tiende a responder favorablemente a la quimioterapia. También afirmamos que el problema es su fuerte tendencia a generar metástasis cerebrales, las cuales suelen ser mortales. Se plantea, entonces, la realización de una ICP con el propósito de reducir la probabilidad de formación de tales metástasis. Al respecto, el presente trabajo fue originalmente motivado por la lectura del siguiente párrafo del manual de Rizo Potau et al. (2016, p. 54): ”Irradiación craneal profiláctica: si se consigue una remisión completa del tumor pulmonar, se hace una irradiación preventiva cerebral para evitar recaídas por metástasis cerebrales (ya que la barrera hematoencefálica puede limitar la acción de los fármacos en el cerebro).

Puede haber secuelas neurológicas como la bradipsiquia y alteraciones cognitivas, pero el beneficio en los resultados terapéuticos compensa la posible toxicidad”. Surgieron, entonces, varias preguntas: ¿en qué medida la mejora en la esperanza de vida compensa la posible toxicidad?, ¿se está priorizando el número de años de vida frente a la calidad de la misma?, ¿se está tomando en cuenta la dignidad humana, la dignidad con la que una vida merece ser vivida, o solo el hecho biológico de mantener activas las funciones vitales por un cierto número de tiempo? Las investigaciones realizadas en esta temática, ¿toman en cuenta, aun en forma mínima, las problemáticas bioéticas asociadas?

En la búsqueda de respuestas a estas preguntas realizamos una investigación en dos pasos: - primero se efectuó una revisión bibliográfica sobre la literatura disponible acerca del tema; - en segundo lugar, se consultó a una serie de expertos en oncología radioterápica. La investigación, lo adelantamos, más que dar respuestas definitivas a nuestras preguntas, generó más interrogantes, que creemos abren caminos para la exploración bioética. Y surgieron, además, preguntas relacionadas con la bioética en general, que exceden al caso particular estudiado. En la segunda parte desarrollaremos la revisión bibliográfica, y en la tercera, las entrevistas a profesionales. Finalmente, en la cuarta parte, presentaremos algunas conclusiones y, sobre todo, una larga serie de preguntas abiertas.

Referencias

1. No podemos aquí extendernos en el efecto bystander, en el que al irradiarse un grupo de células se lesiona un grupo vecino al que recibió la irradiación. Este efecto daría lugar a consideraciones bioéticas dignas de otra investigación, pero que se relacionan con la visión integral del ser humano que proponemos en las conclusiones de este trabajo, y que fue advertida desde hace mucho tiempo: “No debemos olvidar que no tratamos células aisladas, sino grupos celulares anormales que se desarrollan en un ser humano y que si ellas suelen reaccionar de forma semejante, la persona que las lleva puede presentar reacciones muy distintas” (Barcia, 1945).

2. Técnica que consiste en utilizar como radiación ionizante haces de protones.

3. Debido a su muy elevada frecuencia, pero con un pronóstico generalmente muy benigno, el cáncer de piel no melanoma se excluye de las estadísticas.

4. Red de vasos sanguíneos y tejido compuesta de células muy próximas que impiden el paso de sustancias dañinas, bacterias y muchos de los medicamentos contra el cáncer al encéfalo.

Bibliografía

Ayala de Miguel, P. y 9 autores más (2017), Valor pronóstico del empleo de radioterapia holocraneal profiláctica y del polimorfismo de nucleótido simple tgfß1 rs4803455 en carcinoma microcítico de pulmón, disponible online en: https://seom. org/seomcms/images/stories/recursos/ponencias/ SEOM2017/Viernes/Doblon/Herrero_Daniel.pdf

Ayuso, E. (2023), La radioterapia en patologías no-oncológicas, disponible online en: https://www. immedicohospitalario.es/uploads/2023/03/radioterapia_patologias_37594_20230303092829.pdf Acceso: diciembre de 2023.

Barcia, P. (1945), Los rayos X en la medicina. Su evolución en el primer cincuentenario de su descubrimiento. Ciencia e Investigación, 1 (11), 498-503.

Cayuela, N. y Simó, M. (2019), Neurotoxicidad cognitiva inducida por la radioterapia cerebral en adultos, Revista de Neurología, 68 (4), 160-168.

Costa, J. R. (1904). La radioterapia. Extracto de la Revista de la Sociedad Médica Argentina, XII, p. 283; publicado como texto independiente por la Casa Coni. A su vez, corresponde a la comunicación presentada por el Dr. Costa al Segundo Congreso Médico LatinoAmericano, Buenos Aires, 3-10 abril de 1904.

Donaldson, S. S. (2017), Ethics in radiation oncology and the American Society for Radiation Oncology’s Role, International Journal Radiation Oncology Biology Physics, 99, 247-249.

Grillo-Ruggieri, F. y Scielzo, G. (2018), Ethical reflections on proton radiotherapy, Bioethics, 4, 57-66.

Hernanz, R, y Centelles, M. E. (2022), Carcinoma de pulmón, en: XV Curso de Indicaciones Clínicas de la Oncología Radioterápica, 169-179.

Instituto Nacional del Cáncer (2024), Mortalidad por cáncer de pulmón. Disponible online en: https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/estadisticas/mortalidad-cp. Acceso: enero de 2024.

Marín, A.; Renner, A.; Itriago, L. y Álvarez, M. (2017), Metástasis cerebrales: una mirada biológica y clínica, Revista médica de la clínica Condes, 28 (3), 437-449.

Pérez-Elvira, R. y Clavel, M. (2011), Deterioro cognitivo asociado en radioterapia a tumores cerebrales, Psicooncología, 8 (2-3), 255-263.

Reina Zoilo, J. J.; Vicente Baz, D.; Calvete Candenas, J. y Rebolledo Molina, S. (2023), Cáncer de pulmón: tratamiento radioterápico y quimioterápico, disponible online en: https://www.neumosur.net/files/publicaciones/ebook/52-CANCER_TRATAMIENTO-Neumologia-3_ed.pdf. Acceso: enero de 2024.

Rizo Potau, D.; Nájera López, A. y Arenas Pratt, M. (2016), Conocimientos básicos de oncología radioterápica para la enseñanza Pre-grado, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Descargar Contenido

ARTÍCULO ORIGINAL

Síndrome de multiplicación Xp11.22-p11.23 en una paciente con esteatosis hepática. A propósito de un caso clínico

Dres Jorge Hernández-Navas,1 Valentina Ochoa-Castellanos,2 Luis DulceySarmiento,3 Jaime Gómez-Ayala,4 Valentina Hernández-Navas,5 Juan Sebastián Therán Leon6

1 Doctor en medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia. 2 Facultad de fonoaudiología académica, Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia. 3 Especialista en medicina interna, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. 4 Especialista en medicina interna, profesor agregado de clínica. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. 5 Facultad de medicina. Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia. 6 Especialista en medicina familiar, Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia

Resumen

Introducción. El síndrome de duplicación Xp11. 22-p11.23, descrito en 2009 por Giorda et al., se caracteriza por discapacidad intelectual, retraso en el habla y anomalías en el electroencefalograma. Objetivos. Destacar un hallazgo inusual en pacientes con este síndrome y su importancia para el conocimiento médico. Caso clínico. Paciente femenina, adulta joven, con antecedente de cromosomopatías, que acude a consulta cardiovascular. Se detecta esteatosis hepática, un hallazgo raro en esta condición y con escasa evidencia en la literatura, además de hiperdislipidemia mixta. Discusión. Las duplicaciones en Xp11.22-p11.23 pueden afectar el metabolismo de lípidos y carbohidratos a través de alteraciones en genes clave, promoviendo la acumulación de grasa en el hígado y contribuyendo a la esteatosis hepática. Conclusiones. Comprender los mecanismos metabólicos en el síndrome de duplicación Xp11.22- p11.23 es fundamental para desarrollar estrategias de manejo y tratamiento que aborden tanto las manifestaciones genéticas como sus efectos metabólicos en los pacientes afectados.

Palabras claves. Esteatosis hepática, cromosomopatías, genética, autismo, discapacidad intelectual.

Xp11.22-p11.23 Multiplication Syndrome in a Patient with Hepatic Steatosis. A Clinical Case Report

Summary

Introduction. Xp11.22-p11.23 duplication syn drome, described in 2009 by Giorda et al., is characterized by intellectual disability, speech delay, and electroencephalogram abnormalities. Objectives. To highlight an unusual finding in patients with this syndrome and its significance for medical knowledge. Clinical Case. A young adult female patient with a history of chromosomopathies abnormalities who attended a cardiovascular consultation. Hepatic steatosis was identified, a rare finding in this condition and with little evidence in the literature, in addition to mixed hyperdyslipidemia. Discussion. Duplications in Xp11.22-p11.23 may affect lipid and carbohydrate metabolism through alterations in key gene, promoting fat accumulation in the liver and contributing to hepatic steatosis. Conclusions. Understanding the metabolic mechanisms in Xp11.22-p11.23 duplication syndrome is critical for developing management and treatment strategies that address both the genetic manifestations and their metabolic effects in affected patients.

Keywords. Hepatic steatosis, chromosomopathies, genetics, autism, intellectual disability.

Introducción

El síndrome de duplicación Xp11.22-p11.23 fue descrito en 2009 por Giorda et al. Se caracteriza por presentar discapacidad a nivel intelectual, retraso en el habla y anomalías en el electroencefalograma. Al pasar los años las características de este síndrome fueron confirmadas por diferentes autores. Los individuos con esta enfermedad comparten múltiples factores, como la discapacidad intelectual moderada a severa, el inicio temprano de la pubertad, anomalías en los pies, deterioro del lenguaje, conductas autistas y convulsiones. En este síndrome la duplicación puede resultar en una variedad de manifestaciones clínicas, que van desde problemas neurológicos y retraso en el desarrollo hasta características dismórficas y trastornos metabólicos. La identificación y el diagnóstico de este síndrome es complejo, requiriendo análisis genéticos detallados.

Comprender las implicaciones clínicas y el manejo adecuado de los pacientes con duplicación Xp11.2-p11.23 es fundamental para mejorar su calidad de vida y ofrecer un manejo personalizado. Este síndrome ilustra la importancia de la genética en la medicina moderna y los desafíos que presenta en términos médico-diagnósticos y terapéuticos.1 La esteatosis hepática, conocida como hígado graso, es una condición caracterizada por el acúmulo de grasa excesiva a nivel hepático. Esta afección puede ser inducida por diversos factores, incluyendo obesidad, resistencia a la insulina, consumo excesivo de alcohol y múltiples trastornos metabólicos.

La esteatosis hepática puede progresar a condiciones más graves como esteatohepatitis, fibrosis hepática y cirrosis, afectando significativamente la función hepática. Recientemente se ha identificado una relación entre el síndrome de duplicación Xp11.2-p11.23 y la esteatosis hepática. Los genes duplicados en la región Xp11.2-p11.23 incluyen aquellos que regulan el metabolismo de lípidos y carbohidratos, lo que puede predisponer a los individuos con este síndrome a la génesis de grasa a nivel hepático. Diversos estudios han demostrado que dicha duplicación genética puede alterar la homeostasis metabólica, promoviendo el deposito de lípidos hepáticos y contribuyendo al desarrollo de esteatosis hepática en estos pacientes.2-6

Caso clínico

Una paciente femenina de 20 años, residente en Santander, Bucaramanga, Colombia, con antecedentes de autismo en la niñez, incontinencia urinaria, discapacidad intelectual moderada y síndrome de multiplicación Xp11.22-p11.23 acudió a la consulta externa para realizar un control cardiovascular. Al examen físico la paciente se encontraba en aceptables condiciones generales, alerta, orientada, con puntaje Glasgow 15/15, sin déficit neurológico, sensibilidad y fuerza muscular conservada, pares craneales sin focalización. Hemodinámicamente estable, presentaba un índice de masa corporal (30.30) categorizada como obesidad grado 1. Al examen físico llamaban la atención los signos de acantosis nigricans, reflejo de la resistencia a la insulina producto del desorden metabólico en el paciente.

Ambulatoriamente se le realizó una ecografía de abdomen total con reporte de estructura heterogénea compatible con esteatohepatitis severa, un diagnóstico poco común en los pacientes con esta microduplicación cromosómica. A su vez el reporte de paraclínicos mostró colesterol total fuera de metas (243 mg/dl) y triglicéridos fuera de metas (409 mg/dl).

Discusión de resultados

Regulación genética del metabolismo de los lípidos.

La región Xp11.2-p11.23 del cromosoma X contiene genes fundamentales que regulan el metabolismo lipídico, influyendo directamente en procesos como la síntesis, el transporte y la oxidación de los ácidos grasos. En condiciones fisiológicas normales, el equilibrio entre la lipogénesis (síntesis de grasas) y la lipólisis (degradación de grasas) está finamente regulado por una serie de proteínas y enzimas. Sin embargo, las duplicaciones en esta región pueden desencadenar una sobreexpresión de proteínas que favorecen la lipogénesis y una disminución de las que participan en la lipólisis. Este desajuste puede alterar el equilibrio entre estos procesos, resultando en una acumulación excesiva de lípidos en los hepatocitos y, por consiguiente, en el desarrollo de esteatosis hepática. Este fenómeno se debe a una incapacidad del hígado para metabolizar los ácidos grasos de manera eficiente, lo que lleva a una alteración en la homeostasis lipídica y puede manifestarse clínicamente como una acumulación de grasa en el hígado.5,6

Esteatosis hepática y esteatohepatitis

La acumulación de lípidos en el hígado no solo genera un trastorno metabólico, sino que también promueve un ambiente inflamatorio. La esteatosis hepática, caracterizada por la acumulación de triglicéridos en los hepatocitos, puede inducir inflamación, originando el cuadro clínico de esteatohepatitis. La inflamación resultante es consecuencia de la sobrecarga de ácidos grasos libres y sus productos metabólicos, los cuales son tóxicos para los hepatocitos. Esta condición no solo afecta la funcionalidad hepática, sino que también favorece el daño celular crónico, que puede evolucionar a fibrosis hepática e incluso cirrosis si no se trata adecuadamente. El hecho de que pacientes con duplicaciones en la región Xp11.2-p11.23 puedan presentar esteatosis hepática resalta la importancia de estudiar las interacciones entre las alteraciones genéticas y los procesos metabólicos en condiciones tan complejas.7,8

Metabolismo de los carbohidratos y resistencia a la insulina

Los genes localizados en la región Xp11.2- p11.23 también están involucrados en la regulación del metabolismo de los carbohidratos, particularmente en la sensibilidad a la insulina. En este caso, la paciente presenta signos clínicos de resistencia a la insulina, un trastorno metabólico comúnmente relacionado con alteraciones en los procesos genéticos que modulan la acción de la insulina. La insulina es una hormona clave para la regulación de la glucosa en sangre y juega un papel crucial en la inhibición de la lipólisis en el tejido adiposo. Cuando los receptores de insulina en las células son menos sensibles, la capacidad del organismo para metabolizar la glucosa se ve comprometida, lo que provoca un aumento en los niveles de glucosa en sangre y una mayor conversión de glucosa en ácidos grasos. Estos ácidos grasos se almacenan principalmente en el hígado, contribuyendo de manera directa al desarrollo de esteatosis hepática.9

Interrelación entre los desórdenes lipídicos y la resistencia a la insulina

La relación entre la disfunción en el metabolismo de los lípidos y la resistencia a la insulina es bidireccional. La acumulación excesiva de ácidos grasos en el hígado y los tejidos periféricos puede inducir resistencia a la insulina, creando un círculo vicioso en el que la resistencia a la insulina facilita la acumulación de grasa en el hígado, y la sobrecarga de grasa en los hepatocitos contribuye al desarrollo de la resistencia a la insulina. Este círculo vicioso aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, lo que subraya la importancia de un manejo temprano y efectivo de las alteraciones lipídicas y la insulina en los pacientes con síndromes genéticos como el síndrome de duplicación Xp11.2-p11.23.10

Implicaciones clínicas y perspectivas terapéuticas

El tratamiento y manejo de la esteatosis hepática y la resistencia a la insulina en los pacientes con duplicaciones en la región Xp11.2- p11.23 deben enfocarse en estrategias que modulen tanto los desórdenes lipídicos como la regulación de la glucosa. Se recomienda la implementación de cambios en el estilo de vida, como mantener una dieta balanceada y realizar ejercicio físico, junto con intervenciones farmacológicas dirigidas a mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de lípidos en sangre. En este contexto los inhibidores de la PCSK9, los fármacos para la diabetes tipo 2 como los inhibidores de SGLT2 o los fármacos que actúan sobre el metabolismo lipídico podrían ser opciones terapéuticas efectivas. Es crucial un enfoque multidisciplinario para la atención de estos pacientes, incluyendo su seguimiento regular con especialistas en endocrinología, hepatología y genética.11-12

Conclusión

La paciente con síndrome de duplicación cromosómica en la región Xp11.2-p11.23 presenta alteraciones metabólicas complejas que afectan tanto el metabolismo de los lípidos como el de los carbohidratos. La acumulación de lípidos en el hígado, manifestada como esteatosis hepática, y la presencia de resistencia a la insulina son manifestaciones de una disfunción metabólica asociada a la duplicación genética en esta región. Estos trastornos se encuentran interrelacionados, ya que la resistencia a la insulina no solo altera el metabolismo de la glucosa, sino que también favorece la acumulación de ácidos grasos en el hígado, contribuyendo al desarrollo de esteatosis hepática y aumentando el riesgo de progresión a esteatohepatitis y fibrosis hepática.

El conocimiento de la relación entre las alteraciones genéticas en el cromosoma X y su impacto sobre el metabolismo lipídico y glucídico es crucial para el manejo adecuado de esta patología rara. Los tratamientos deben ser multidisciplinarios, dirigidos a mejorar la sensibilidad a la insulina y a regular la acumulación de lípidos en el hígado. Además, es fundamental implementar un enfoque terapéutico integral que incluya cambios en el estilo de vida y el uso de medicamentos que modulen tanto la resistencia a la insulina como la homeostasis lipídica. Este enfoque no solo optimiza la calidad de vida del paciente, sino que también previene complicaciones graves como la fibrosis hepática, la cirrosis y las enfermedades cardiovasculares, comunes en los pacientes que presentan trastornos metabólicos crónicos.

El seguimiento regular de estos pacientes, con una evaluación constante de los parámetros metabólicos, es esencial para detectar tempranamente cualquier deterioro en la función hepática o el desarrollo de complicaciones asociadas. En resumen, el manejo adecuado de estos pacientes requiere de un enfoque personalizado, considerando las alteraciones genéticas y metabólicas que presentan, con el fin de optimizar su salud a largo plazo.

Nota del editor. El editor responsable por la publicación del presente trabajo es Jorge Hernández.

Contribución de autores. Jorge HernándezNavas: Autor principal, responsable de la concepción, redacción y revisión del manuscrito. Valentina Ochoa-Castellanos: Colaboró en la recopilación de datos y revisión del manuscrito. Luis Dulcey-Sarmiento: Contribuyó a la discusión y análisis de los datos. Jaime Gómez-Ayala: Participó en la supervisión clínica y revisión del manuscrito. Valentina Hernández-Navas: Contribuyó a la revisión de la literatura y revisión final. Juan Sebastián Therán León: Validó los resultados clínicos y revisó el manuscrito.

Responsabilidades éticas. Los autores declaran que no se realizaron experimentos en seres humanos ni en animales.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores firmaron carta de compromiso, confidencialidad y cumplimiento de actividades en el proyecto de investigación. Los autores declaran que en este manuscrito no se incluyen datos de pacientes.

Financiación. Esta investigación no recibió ningún tipo de financiamiento.

Conflictos de interés. Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. Arican P, Cavusoglu D, Gencpinar P, Ozyilmaz B, Ozdemir TR, Dundar NO. A De Novo Xp11.23 Duplication in a Girl with a Severe Phenotype: Expanding the Clinical Spectrum. J Pediatr Genet [Internet]. 2018 Jun [cited 2024 Jul 28]; 7 (2): 74. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29707408/

2. Czakó M, Till Á, Zima J, Zsigmond A, Szabó A, Maász A, et al. Xp11.2 Duplication in Females: Unique Features of a Rare Copy Number Variation. Front Genet [Internet]. 2021 Apr 14 [cited 2024 Jul 29]; 12:635458. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33936165/

3. Zhang F, Gu W, Hurles ME, Lupski JR. Copy number variation in human health, disease, and evolution. Annu Rev Genomics Hum Genet [Internet]. 2009 Sep [cited 2024 Jul 29]; 10: 451-81. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19715442/

4. Umpierrez GE, Smiley D, Kitabchi AE. Narrative review: ketosis-prone type 2 diabetes mellitus. Ann Intern Med [Internet]. 2006 Mar 7 [cited 2024 Jul 29]; 144 (5): 350-7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16520476/

5. Mendoza-Ferreira N, Coutelier M, Janzen E, Hosseinibarkooie S, Löhr H, Schneider S, et al. Biallelic CHP1 mutation causes human autosomal recessive ataxia by impairing NHE1 function. Neurol Genet [Internet]. 2018 Feb 1 [cited 2024 Jul 29]; 4 (1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29379881/

6.Cetin EG, Demir N, Sen I. The Relationship between Insulin Resistance and Liver Damage in non-alcoholic Fatty Liver Patients. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital [Internet]. 2020 [cited 2024 Jul 29]; 54 (4): 411. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33364879/

7. Sánchez S, Juárez U, Domínguez J, Molina B, Barrientos R, Martínez-Hernández A, et al. Frequent copy number variants in a cohort of Mexican-Mestizo individuals. Mol Cytogenet [Internet]. 2023 Dec 1 [cited 2024 Jul 28]; 16 (1): 1-14. Available from: https://molecularcytogenetics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13039-022-00631-z

8.Delaby E. Dissection de l’architecture génétique de l’autisme par analyse des variations du nombre de copies de gènes. [cited 2024 Jul 28]; Available from: https://theses.hal.science/tel-01086685

9. Síndrome de microduplicación 7q11.23 [Internet]. [cited 2024 Jul 28]. Available from: https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/13383/sindromede-microduplicacion-7q1123

10.Broli M, Bisulli F, Mastrangelo M, Fontana E, Fiocchi I, Zucca C, et al. Definition of the neurological phenotype associated with dup (X) (p11.22-p11.23). Epileptic Disord [Internet]. 2011 Sep [cited 2024 Jul 28]; 13 (3): 240-51. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21926047/

11. Síndrome de duplicación 7q11.23 - Stanford Medicine Children’s Health [Internet]. [cited 2024 Jul 28]. Available from: https://www.stanfordchildrens.org/es/services/cardiovascular-connective-tissue/7q1123-duplication-syndrome.html

12.Mudassir BU, Alotaibi MA, Kizilbash N, Alruwaili D, Alruwaili A, Alenezi M, et al. Genome-wide CNV analysis uncovers novel pathogenic regions in cohort of five multiplex families with neurodevelopmental disorders. Heliyon [Internet]. 2023 Sep 1[cited 2024 Jul 28]; 9 (9). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37810058/

Descargar Contenido

ARTÍCULO ORIGINAL

Importancia biológica de los anticuerpos asimétricos

Dres Ángel Alonso, Krikor Mouchián, Julio F. Albónico

Div. Alergia e Inmunología, Htal. de Clínicas, Asociación Médica Argentina, Asociación Química Argentina, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Resumen

Se exponen las propiedades fisicoquímicas y biológicas de los anticuerpos asimétricos. También se reflexiona sobre su papel en la actividad protectora de los anticuerpos en las vacunas y en la seroterapia.

Palabras claves. Anticuerpos asimétricos, seroterapia, vacunas.

Biological Significance of Asymmetric Antibodies

Summary

The physicochemical and biological properties of asymmetric antibodies are reviewed. Their role in the protective activity of antibodies in vaccines and serotherapy is also discussed.

Keywords. Asymmetrical antibodies, serotherapy, vaccines.

Abreviaturas

OMS: Organización Mundial de la Salud.

NIAID: Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas.

IT: Inmunoterapia específica.

GINA: Global Initiative for Asthma.

IDEHU: Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

FDA: Food & Drug Administration.

Introducción

Las clásicas descripciones de Homero (siglo IX a. C.), Hipócrates (siglo V a. C.), Horacio (Quinto Horacio Flaco, 65-8 a. C.), Séneca “el joven” (Lucio Anneo, 4-65 d. C.), Areteo de Capadocia (siglos I-II d. C.) y Galeno (131-210), de la respiración suspirosa, ruidosa y sibilante atribuida a factores endógenos (“humores”) o exógenos (humedad, frío y esfuerzos físicos) no se modificaron hasta el despertar de la ciencia médica en los siglos XVI y XVII. Musa-ben-Maimón (Maimónides, 1135-1204) constituye la excepción, cuando al asistir al Sultán Saladino de Egipto señaló la pluralidad etiológica del asma extrínseca, enfatizando la existencia de alérgenos inhalantes, ingestantes y contactantes, anticipando así el concepto de la profilaxis en la exposición. La rebelión de Paracelso (Theophrastus Bombart von Hohenheim, 1493-1541), los conceptos de Johann Baptista van Helmont (1577-1644), Thomas Willis (1622-1675) y John Floyer (1649-1734), los hallazgos de Franz Daniel Reisseisen (1772-1828), René Théophile Hyacinthe Laënnec (1781-1826) y Paul Bert (1830-1886), Anton Biermer (1827-1892), el asma por “las flores de las violetas” de Armand Trousseau (1801-1867) y la obra de Henry Hyde Salter “On asthma, its pathology and treatment” de 1864 -para muchos el tratado más acabado sobre el asma del siglo XIX-, todos ellos constituyen un grupo de trabajos pioneros de las enfermedades por alergia, que rememoraban las observaciones de Plinio (siglo I d. C.) sobre el efecto dañino de los plátanos sobre algunas personas.

El escocés Charles Harrison Blackely (1820-1900), afectado de la “fiebre del heno” o “catarro del polen”, publicó sus investigaciones de 20 años en el libro “Experimental Researches on the cause and nature of Catarrhus Aestivus” (Edit. Baillere, Tindall & Cox, London, 1873), documentando la capacidad sensibilizante del polen del Lolium italicum. Charles Harrison Blackely fue el primero en practicarse una prueba cutánea y otra de provocación bronquial con el polen, desencadenando toda su sintomatología fuera de la época de polinación. Este hito fue corroborado en Harvard por Morrill Wyman, quien, sensible al polen de Ambrosia, publicó en 1872 su libro “Autumnal Catarrah” (Edit. Hurd & Houghton, New York), con todas sus sólidas experiencias. Las obras de William Phillips Dunbar (1863- 1922) en 1903 y de Clemens von Pirquet (1874- 1929) en 1906, allanaron el camino para que un lustro después 2 osados anglosajones transformaran el diagnóstico y el tratamiento medicamentoso de la época dando sólido asidero a la terapia biológica.

En la literatura inglesa de 1911 (The Lancet, I, 1572), L. Noon y J. Freeman publicaron sus incursiones terapéuticas en pacientes afectados de “fiebre del heno” o rinoconjuntivitis polínica o estacional denominada más adelante por Warren T. Vaughan como polinosis. Esta desensibilización o hiposensibilización o inmunoterapia o vacunoterapia con extractos polínicos indujo mejoría sintomática, por la cual los afectados no sufrieron nuevas molestias oculares y respiratorias ante las reexposiciones a los alérgenos causales. Desde entonces esta terapia biológica, que inocula cantidades crecientes de glucoproteínas heterólogas de origen vegetal o animal (insectos), se consolidó y generalizó en América del Norte y en la Argentina.

Así, en los Estados Unidos, Coca, Cooke, Stier, Stull y Vaughan, impulsaron la práctica de la inmunoterapia en la década de 1920, mientras que en la Argentina fueron Guido Ruiz Moreno, Miguel Agustín Solari, Alois Bachmann, Pablo Negroni, José A. Bózzola y el clérigo J. Monticelli quienes desde 1930 hasta 1950 sentaron reales para el estudio y tratamiento de los atópicos o alérgicos. Históricamente, la Academia Nacional de Medicina y el Hospital de Clínicas de Buenos Aires (UBA), fueron los lugares desde donde se irradió esta onda expansiva de conocimientos, con amplia repercusión en Sociedades Científicas (Asociación Médica Argentina, 1940) y en las grandes ciudades del interior del país. Más adelante, algunos improvisados “vacunaron” irreflexivamente y el desprestigio enlodó impíamente a la inmunoterapia.

Fue denostada durante décadas porque mágicamente se esperó de ella mucho más de lo que puede dar. Esta desvalorización quedó superada con el Informe de Opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizado en Ginebra (Suiza) entre el 27 y 29 de enero de 1997, redactado por Jean Bousquet de Francia, Richard F. Lockey de Estados Unidos y Hans-Jorgen Malling de Dinamarca, y apoyado por varias Instituciones de especialistas, tales como la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI), la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (EAACI), la Sociedad Europea de Alergia Pediátrica e Inmunología Clínica (ESPACI), el Subcomité de Estandarización de Alérgenos, la Sociedad Japonesa de Alergología, el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y la OMS, a las que luego se adhirieron el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología y la Asociación Internacional de Asma. El informe completo fue publicado en la revista Allergy (1998; 44 (53): 2-42), y así todas esas investigaciones tomaron estado público en la comunidad médica internacional con la sobriedad y seriedad que merecían aquellos que tanto habían bregado en el pasado por este tipo de tratamiento inmunológico.

Mecanismos y metodologías

La Inmunología moderna a partir de 1970 arrojó luz y compresión sobre los mecanismos íntimos de esta forma de inducción de “tolerancia” en el adulto. La vacunoterapia y los anticuerpos monoclonales inducen cambios concretos en el 90% de los tratados, con una mejoría sintomática estable que se puede medir con los métodos de laboratorio actuales. Las enfermedades alérgicas aumentaron en la última década y el desarrollo de una terapia eficaz se ha convertido en un objetivo trascendente. La inmunoterapia específica (IT) descripta por Noon y Freeman es uno de los tratamientos más efectivos para la rinitis alérgica atópica y el asma bronquial extrínseca, y es el único tratamiento que reduce los síntomas causados por una nueva exposición al alérgeno, modificando el curso ulterior de la enfermedad alérgica. La IT tiene el aval de la OMS (Bousquet J. y col., en 1998 con las “vacunas terapéuticas para la alergia”; Durham S. R. y col., en 1999; el Global Initiative for Asthma (GINA), 2010) y Jacobsen L. y col., 1998.

Los mecanismos protectores modulan a los LB, a los LT y a los isotipos de los anticuerpos sintetizados, así como a las células efectoras de la inflamación alérgica, como los eosinófilos, basófilos y mastocitos. La IT provoca una activación del fenotipo Th1, con un cambio de varias citoquinas: descenso de IL-3, Il-4, IL-5, IL-9 e IL-13 y aumento del TGF-β y de la IL-10, (C. T. Cady y col., 2010; S. R. Durham y col., 1999 y J. Bousquet y col., 1998). También se observa un aumento de las IgA e IgG (H. T. Johansson, 2000 y J. Bousquet y col., 1998); en los humanos el incremento de la IgG4 es uno de los logros más importante de la IT. (A. M. Ejrnaes, 2004 y P. A. Wacholz, 2004.) La IT posee un mecanismo de acción complejo no definido aún en su totalidad, con la producción de anticuerpos IgG bloqueantes (S. Flicker, 2003 y R. T. Strait 2006). Estos anticuerpos antagonizan la cascada de la inflamación alérgica que resulta de la interacción IgE-alérgeno y de la liberación de mediadores (histamina y leucotrienos) desde los mastocitos y basófilos.

Históricamente, esos anticuerpos inhiben la prueba de Ovary-Bier o anafilaxia cutánea pasiva desde R. A. Margni en 1972 hasta R. T. Strait en 2006, al igual que la presentación del alérgeno a los LT, según R. J. Van Neerven en 1999. También la coagregación del receptor de baja afinidad para la IgG o RFcγ IIB y del IgE/RFcε I, por los complejos inmunes generaría la inhibición de los mastocitos y la desgranulación de basófilos según documentaron S. J. Till en 2004, F. Nimmerjahn en 2006, S. Kraft y K. Zhang en 2007.

En los que han recibido IT alérgeno-específica la síntesis de los anticuerpos bloqueantes se vincula con una menor síntesis de la IgEespecífica. Al decir de S. Flicker en 2003, estos anticuerpos también inhiben la reacción tardía IgE-dependiente de la inflamación alérgica. La IT genera una respuesta dependiente de los LTCD4-Th1 en lugar de los díscolos LTCD4-Th2 merced a la actividad de los linfocitos reguladores (LT-reg), con incremento de los niveles de IL-10 y del TGF-β que, según R. Crameri en 2006, aumentan la producción de los isotipos IgA e IgG4 específicos. La inoculación parenteral (subcutánea) es la tradicional, pero dado que la mayoría de los patógenos y de los alérgenos ingresan al organismo por la vía inhalatoria u oral y ejercen satisfactoriamente su efecto deletéreo, se pensó que la IT por vía mucosa podría ser de utilidad terapéutica, más aun considerando que la posibilidad de reacciones adversas sistémicas con la IT, si bien son infrecuentes, pueden ser severas. Un metaanálisis de estudios doble ciego, placebo controlado de la década pasada, demostró que la IT por la vía oral era clínicamente eficaz. Sin embargo, su beneficio era menor comparado con el de la IT subcutánea. Se propone que el alérgeno sería capturado por las células de Langerhans de la mucosa oral, que migrarían a los nódulos linfáticos proximales, favoreciendo la producción de anticuerpos IgG bloqueantes más la inducción de linfocitos con actividad supresora (M. Larché, 2005).

La IT oral o sublingual tiene ventajas en su más fácil administración, mayor economía, temor de los niños a las agujas, aunque el control de su administración debe estar siempre bajo la supervisión de profesionales o técnicos especializados, habida cuenta que los niños podrían deglutir la dosis administrada y no permitir la absorción sublingual. Desde el punto de vista académico, parece prudente proponer el empleo de la vía intranasal, que sería preferible a la oral-sublingual, ya que el ambiente de la vía nasal es menos perjudicial para los alérgenos al poseer un medio menos ácido y con enzimas menos proteolíticas y ser una mucosa muy irrigada y más permeable que las otras. Sería generadora de una respuesta inmune a nivel de toda la mucosa respiratoria, situación que a nivel del estómago y del intestino es mucho más improbable. (D. T. O´Hagan, 1998; I. Gutierro, 2002).

Sin embargo, C. Apicella en su Tesis Doctoral de 2012 señaló que, en su modelo murino de alergia, la administración de un alérgeno por la vía nasal no inducía la misma intensidad de anticuerpos bloqueantes o asimétricos que la lograda por la vía subcutánea. Las indicaciones clínicas son precisas y la selección de los pacientes es crítica desde el punto de vista metodológico. Las polinosis, las rinosinusitis atópicas, la sinusitis alérgica fúngica, el asma bronquial extrínseca, la anafilaxia provocada por las picaduras de los Hymenópteros, principalmente abeja y avispa, contados casos de urticaria crónica o angioedema con la técnica llamada del autosuero o autohemoterapia, de antigua administración y reivindicada últimamente ante la etiología autoinmune de la condición clínica, la “desensibilización” a la penicilina y a las insulinas bovina y porcina y a los portadores del eccema atópico con antecedentes de rinitis/asma con sensibilidad probada a los ácaros y a la cucaracha, conforman las indicaciones más precisas y que han demostrado un beneficio para los pacientes afectados.

Todos estos enfermos poseen una IgE sérica total elevada por encima de las 100 KU/L y floridos antecedentes heredo-familiares de enfermedad alérgica. Las inyecciones subcutáneas semanales de los diferentes extractos o de sus fracciones solubles adecuadamente caracterizadas desde el punto de vista fisicoquímico, a los cuales se ha demostrado hipersensibilidad fehaciente, tanto clínica como experimental, se mantendrán por un período no mayor de 5 años, lográndose mejorías clínicas evidentes a partir de los 6 meses ó 1 año de su administración. La falta de respuesta adecuada a esta administración obligará a replantearse el estudio más minucioso del paciente y no insistir obcecadamente en un tratamiento que no parece ser el apropiado para ese enfermo. Estos extractos alergénicos son la preparación de un alérgeno obtenido por medio de la extracción de los principios activos de sustancias animales o vegetales en un medio adecuado.

La Farmacopea Europea llama producto alergénico al preparado farmacéutico que deriva de materiales existentes en la naturaleza que contienen alérgenos, por ello el Comité de la OMS decidió llamar “vacunas alergénicas” a nuestros preparados destinados a los pacientes portadores de un padecimiento de hipersensibilidad del tipo I. Las subpoblaciones de células T reguladoras (LT-reg) juegan un papel importante en la homeostasis periférica y en el mantenimiento de una respuesta inmune controlada y saludable. Tanto los LT-reg CD4+ CD25+ (Foxp3+) que son generados naturalmente como aquellos inducidos por el alérgeno específico (LTreg-tipo 1 o LT-reg-1) secretores de IL-10 inhiben a las células efectoras alérgeno específicas, como se demostró en modelos murinos.

Por su parte, los LTCD8+, los LTCD4¬-CD8-γδ, los LB, las NKC y las células dendríticas que producen IL-10 junto con los macrófagos con acciones regulatorias participan en los eventos supresores de la respuesta inmune. (C.A. Akdis, 2009). Dado que se han fenotipificado distintas subpoblaciones de LT-reg, que se desarrollan como parte normal del sistema inmune, las mejor caracterizadas son las CD4+ que expresan altos niveles de CD25 en la membrana (cadena α del receptor para IL-2 o células T CD25hi), que si bien no proliferan ni producen citoquinas al ser estimuladas por antígenos, son capaces de suprimir ambos efectos de otros LT estimulados. El factor de transcripción Foxp3+ juega un papel trascendental en el desarrollo tímico, tolerancia periférica y funcionalidad supresora de los LT-reg-CD4+CD25+. En los seres humanos, su deficiencia da origen a un síndrome llamado IPEX, que asocia desregulación inmune (autoinmune y alérgica), poliendocrinopatía (o síndrome pluriglandular) y enteropatía ligada al cromosoma X.

El Foxp3+ amplifica y estabiliza la expresión de muchos genes que codifican moléculas de la membrana celular, tales como fg12, CD39, CD73, TRAIL y CTLA-4, sintetizadas por los LT luego de la estimulación del RcT, y que son capaces de regular negativamente su activación. (C. Ozdemir, 2009). Los LTCD25hi forman agregados con las células dendríticas en presencia de las moléculas de adhesión LFA-1, CTLA-4, CD80 y CD86, provocando una disminución de la expresión de estas últimas en las células dendríticas y reduciendo su habilidad para activar a los LT efectores. (D. S. Robinson, 2009).

La tolerancia inmune en el contexto de las enfermedades alérgicas luego de discontinuar el tratamiento, se podría definir como la eficacia y persistencia de las modificaciones de la respuesta de memoria de los LB y LT alérgeno-específicos. La importancia clínica de esta tolerancia es la prevención de nuevas sensibilizaciones con el antígeno y de la progresión de una rinitis alérgica hacia el asma bronquial. (M. Akdis, 2006; 2007; 2009). La tolerancia periférica de los LT se caracteriza por la generación de LT-reg alérgeno específicos que suprimen la respuesta proliferativa y la síntesis de citoquinas frente a los principales alérgenos.

Esta respuesta es iniciada por la acción autócrina de la IL-10 y del TGF-β producidos por los LT-reg-1 y LTh3. (C. A. Akdis, 2009). Por ende, el desarrollo de una respuesta alérgica o saludable estaría determinado por la relación entre los LTh2/LTh1/LT-reg, que en diferentes proporciones poseemos tanto sanos como enfermos, y el cambio del subgrupo dominante determinaría el desarrollo de la alergia o de su recuperación. En los no-alérgicos no-atópicos la respuesta inmune hacia moléculas alergénicas es llevada a cabo por los LT-reg-1 o LTCD4+reg-Foxp3+ productores de IL-10. (C. Ozdemir, 2009).

Los LT-reguladores en la alergia

Los LT reguladores (LT-reg) cumplen un rol central en la tolerancia periférica y en la homeostasis del sistema inmune. Una alteración en su número o funcionalidad se asocia con patologías autoinmunes y cáncer. Son aproximadamente el 5% de los LT CD4+ circulantes, adquiriendo la capacidad supresora durante su proceso de maduración en el timo. Uno de los marcadores más importantes de esta población es Foxp3, el factor de transcripción que otorga y regula la función supresora de los LT-reg; aunque también puede expresarse transitoriamente en células activadas.

Recientemente se demostró que los LT CD4+Foxp3+ constituyen una población heterogénea desde el punto de vista fenotípico y funcional, e incluyen a los LT-reg capaces de suprimir a células de la inmunidad innata y adaptativa y a células que si bien comparten algunas características fenotípicas con las LT-reg, no son supresoras y secretan citoquinas proinflamatorias. Varios autores han estudiado a los LT-reg en patologías humanas, identificándolas por la expresión de marcadores que no permiten discriminar entre las subpoblaciones supresoras y no supresoras; incluso pocos lograron estudiar su comportamiento en los órganos blanco de dichas patologías.

Un objetivo en alergia podría ser la caracterización de los LT CD4+Foxp3+ supresores y no supresores, haciendo hincapié en las diferencias fenotípicas y funcionales que puedan existir con aquellas residentes en tejidos periféricos, y profundizando el estudio de su interacción con otras células de la respuesta inmune innata como las NKC. De acuerdo al origen, fenotipo y mecanismos de acción podemos distinguir varios subtipos de LT CD4+ con propiedades regulatorias.

Dos de ellos, los LT reguladores de tipo I y los Th3, se originan en los órganos linfáticos secundarios bajo condiciones tolerogénicas luego del encuentro de los LT CD4+ vírgenes con un antígeno. El tercer subtipo corresponde a las LT reg CD4+Foxp3+ (T-reg) que constituyen el linaje celular mejor caracterizado y con más potente actividad supresora. Estas últimas se encuentran ampliamente distribuidas en el organismo y pueden originarse en el timo (T-reg naturales) o en la periferia (T-reg inducibles).

Desde el punto de vista fenotípico, los Treg, se caracterizan por la expresión constitutiva y muy intensa de la molécula CD25 (cadena α del receptor de IL-2), la expresión muy baja o ausente de la molécula CD127 (receptor de IL-7) y la expresión del factor de transcripción Foxp3 que confiere y regula su capacidad supresora. Sin embargo, se ha demostrado que los LT CD4+Foxp3+ constituyen una población heterogénea compuesta por 2 subpoblaciones de T-reg: una precursora CD45RA+ Foxp3low (rT-reg); otra efectora de la supresión CD45RA- Foxp3high (aT-reg) y que se originaría de las anteriores; y una tercera subpoblación CD45RA- Foxp3low (Foxp3+ non-Treg) que constituye más de la mitad de los LT CD4+Foxp3+ circulantes y que no posee capacidad supresora, pero es secretora de citoquinas con diferentes perfiles de diferenciación (Th1, Th2, Th17).

Se señaló que los LT CD4+Foxp3+ tienen plasticidad funcional y en ciertas enfermedades autoinmunes, son capaces de producir mayores cantidades de INF-γ o IL-17. Funcionalmente, los T-reg interaccionan con otras células del sistema inmune: inhiben la activación, la expansión clonal, la producción de citoquinas y la diferenciación de los LT y LB en células efectoras y de otros tipos celulares como las NKC y las NKT, macrófagos y células dendríticas. Lo hacen a través del contacto celular y/o a través de la liberación de factores solubles.

Aquellos que requieren el contacto físico entre las T-reg y las células dendríticas o los LT respondedores, están mediados por la molécula CTLA-4 que interactúa con otras presentes en las CPAs. Otra de las moléculas efectoras es CD39, una ectonucleotidasa que hidroliza ATP y genera adenosina, un mediador antiinflamatorio. Además, las T-reg podrían actuar mediante la liberación de granzimas y perforinas (mecanismo previamente evidenciado en NKC y LT- CD8+). También liberan las citoquinas antiinflamatorias IL-10 y TGF-β y se ha descrito el consumo por parte de los LT-reg de citoquinas necesarias para la expansión y supervivencia de las LT respondedoras.

Diferentes autores han descrito la capacidad de los LT-reg de inhibir la función de las NKC. Dentro de los mecanismos mencionados, el TGF-β sería el responsable de inhibir la actividad citotóxica y secretora de citoquinas de las NKC, por medio de la baja modulación de un receptor activador de estas células, el NKG2D. La liberación de moléculas citotóxicas podría ser un mecanismo por el cual los LT-reg activados, en algunos tumores, matarían a las NKC, protagonistas importantes de la inmunidad antitumoral. Si bien las NKC activadas son capaces de eliminar a los LT-reg en ciertas condiciones, aquellas NKC residentes en la decidua podrían inducir LT-reg y favorecer la inmunosupresión local durante el embarazo.

Las células NKT expresan las moléculas CD56 y CD3, las cuales identifican a las NK y a los LT, reuniendo características funcionales de la inmunidad innata y adaptativa. Poseen, al igual que los LT-reg, funciones inmunomoduladoras. Las NKT secretan citoquinas del perfil Th1 y Th2 y en humanos son capaces de hipo-modular la producción de IL-17 en los LT- CD4+ de memoria, una citoquina implicada en la patogénesis de varias patologías autoinmunes. Secretan IL-2 e IL-4 capaces de expandir a los LT-reg. En ratones transplantados con médula ósea, las NKT del huésped, por medio de la producción de IL-4, inducían la proliferación de los LT-reg del dador, evitando la enfermedad de injerto contra el huésped. Los LT-reg podrían inhibir in vitro la proliferación y la producción de citoquinas de las NKT por medio del contacto celular.

Receptores para la IgE La IgE

es la inmunoglobulina con menor concentración en el suero humano, y con una vida media muy corta (2-3 días) en comparación con las otras 4 inmunoglobulinas conocidas. (K. D. Stone, 2010). El receptor de alta afinidad para la IgE o RFcε-I se expone en la membrana celular de los mastocitos y de los basófilos como un tetrámero compuesto por las cadenas α, β y dos cadenas γ. Es miembro de la familia de los receptores para el Fc con estructuras conservadas y papeles similares en relación al comienzo de las cascadas intracelulares. Su afinidad por la IgE es elevada y en las células presentadoras de antígenos se expresan en niveles mucho más bajos y como un trímero (αγ2).

El entrecruzamiento por antígenos multivalentes del RFcεI resulta en la activación de otras vías de señalización, lo cual genera respuestas efectoras de la inflamación alérgica con liberación de mediadores preformados y almacenados en los gránulos citoplasmáticos (histamina, triptasa, quimasa y catepsina-G-carboxipeptidasa), mediadores lipídicos sintetizados (prostaglandina D2 y leucotrienos C4, D4 y E4), citoquinas (IL-3, IL-4, Il5, IL-13, TNF-α y G-CSF) así como quimioquinas (RANTES, MIP-1α y eotaxina). Dicha unión produce un fenómeno pues lleva a la expresión de un número mayor de RFcεI tanto en los mastocitos y basófilos de los humanos como de los ratones, promoviendo su supervivencia. Esta activación provoca que la tirosina-kinasa Lyn fosforila a las tirosinas de los motivos ITAM de las subunidades β y γ.

Esta última, que es un homodímero, recluta a la kinasa Syk y desencadena una cascada de fosforilaciones con la ulterior degradación del fosfatidilinositol bifosfato a inositol-1,4,5-trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). El IP3 eleva las concentraciones citoplasmáticas de Ca++ y el DAG activa a la protein-kinasa C (PKC). Por su parte, el entrecruzamiento del RFcεI activa a la protein-kinasa FYN que resulta en la fosforilación de moléculas adaptadoras como la Gab2 que también activan a la PKC. (M. Alasdair, 2006). La PKC activada lleva a la disociación de los complejos actina-miosina, posibilitando que los gránulos se pongan en contacto con la membrana citoplasmática. También se activa un integrante de las MAP-kinasas, que a través de intermediarios activados lleva a la translocación nuclear del factor nuclear de los LT activados (NFAT) y del NFkβ, al igual que la activación de AP-1. Los factores de transcripción estimulan la síntesis de las citoquinas La síntesis de los mediadores lipídicos está controlada por la fosfolipasa A2 (PLA2).